時計型薪ストーブから出る煙を抑える

時計型薪ストーブから出る 煙を抑えるヒントHEADLINE

煙を抑える為には

火を焚く側として近所へのマナーを考えた場合、無煙の状態が最初から最後まで続けば

理想的なのですが 当然そんな都合の良い事はなく、煙突から出る排気は「煙の状態と無煙の状態の繰り返し」を続ける事になります。

簡単に言うと、薪が不完全燃焼やそれに近い状態になった時に煙が発生し、完全燃焼すると無煙となっている分けです。理屈の上では 適切な燃料(木材)の使用を大前提に「燃料となる木材を完全に燃焼させれば煙は殆ど出ない状態」で「煙を抑えられる」と言う事になります。

燃料となる木材の含水による「白煙 (水蒸気)」が発生します。含水率20%以下の木材の場合だと煙は殆ど気にならないですが、明らかに含水率の高い木材を使ってしまうと それ相応の白煙(水蒸気)が出てしまいます。また、燃え難いので燃焼室の温度も安定しません。

②約260℃以上になると木が持つ成分のガス化が始まります。

木の内側に含まれる成分の蒸発がはじまり 可燃性ガスが発生します。

③400℃~470℃で可燃ガスに引火します

一般に見る「木が炎を上げて燃えている状態」です。

④700℃以上で熾火の状態となります。

⑤その後は灰化して終了です。

以上が燃料の燃焼工程です。また、燃焼をスムーズに進行させる為には「適切な酸素量の供給」が大切で、燃焼室のような限られた空間で酸欠状態になれば不完全燃焼を起こしてしまい煙の上がる原因になります。

特に、気温の低い野外での使用においては 本体が完全に温まるまで外気の温度に左右されやすい感があります。

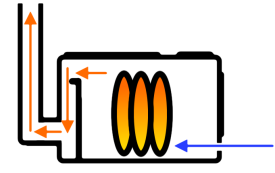

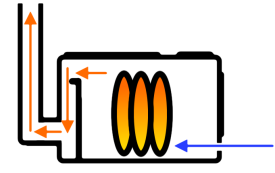

時計型薪ストーブの吸気と排気のサイクル

燃焼室で熱源(焚き火)をつくる事により燃焼室内の空気(酸素)が暖められます。冷たい空気は暖まると上昇する性質を持っており、暖められた空気(酸素)は排気として煙突へ向かい外へ放出されます。これに同調して、吸気口より冷たい空気(酸素)が燃焼室へ吸い込まれ熱源(焚き火)に取り込まれます。このサイクルは本体や煙突が温まった状態になればなる程 吸排気ともに引く力が強くなりますので、時計型薪ストーブ全体の熱を一定の温度以上まで上げ、以後その温度以下にならないように燃料を絶やさない管理をすれば完全燃焼の手助けとなり、結果 煙を抑える事につながります。ようは薪ストーブ全体に熱を持たせ続ける事が大切と言う事です。

燃焼室の大きさに対し、薪の量が少な過ぎると燃焼室内の熱の確保が遅れがちになり煙の原因となります。逆に薪の量が多過ぎると「酸素の供給路」がギチギチで塞がれてしまい酸欠で煙の出る原因となります。また、燃焼中に薪組が壊れたりして「酸素の供給路」を塞ぐこともあるので、時々燃焼室を確認して薪同士が接触しすぎている場合は火バサミを使って薪組をし直します。

理想的なのですが 当然そんな都合の良い事はなく、煙突から出る排気は「煙の状態と無煙の状態の繰り返し」を続ける事になります。

簡単に言うと、薪が不完全燃焼やそれに近い状態になった時に煙が発生し、完全燃焼すると無煙となっている分けです。理屈の上では 適切な燃料(木材)の使用を大前提に「燃料となる木材を完全に燃焼させれば煙は殆ど出ない状態」で「煙を抑えられる」と言う事になります。

燃料(木材)の燃焼工程を簡単に説明すると

①約90℃以上で水分の蒸発がはじまります。燃料となる木材の含水による「白煙 (水蒸気)」が発生します。含水率20%以下の木材の場合だと煙は殆ど気にならないですが、明らかに含水率の高い木材を使ってしまうと それ相応の白煙(水蒸気)が出てしまいます。また、燃え難いので燃焼室の温度も安定しません。

②約260℃以上になると木が持つ成分のガス化が始まります。

木の内側に含まれる成分の蒸発がはじまり 可燃性ガスが発生します。

③400℃~470℃で可燃ガスに引火します

一般に見る「木が炎を上げて燃えている状態」です。

④700℃以上で熾火の状態となります。

⑤その後は灰化して終了です。

以上が燃料の燃焼工程です。また、燃焼をスムーズに進行させる為には「適切な酸素量の供給」が大切で、燃焼室のような限られた空間で酸欠状態になれば不完全燃焼を起こしてしまい煙の上がる原因になります。

薪ストーブに熱をもたせ続ける事で、吸排気がスムーズになる

ホンマ製の時計型薪ストーブの燃焼方式は、輻射式の一次燃焼方式で燃焼室内の熱源(焚き火)から発生する熱を本体を介し外側へ放出し周りを暖めるシンプルな構造です。時計型薪ストーブ(AF-60)の素材には「薄鉄板」が使われており、暖まるのが速い反面、鉱物のような優れた蓄熱性は持っていないので冷えるのも速いのが難点です。特に、気温の低い野外での使用においては 本体が完全に温まるまで外気の温度に左右されやすい感があります。

時計型薪ストーブの吸気と排気のサイクル

燃焼室で熱源(焚き火)をつくる事により燃焼室内の空気(酸素)が暖められます。冷たい空気は暖まると上昇する性質を持っており、暖められた空気(酸素)は排気として煙突へ向かい外へ放出されます。これに同調して、吸気口より冷たい空気(酸素)が燃焼室へ吸い込まれ熱源(焚き火)に取り込まれます。このサイクルは本体や煙突が温まった状態になればなる程 吸排気ともに引く力が強くなりますので、時計型薪ストーブ全体の熱を一定の温度以上まで上げ、以後その温度以下にならないように燃料を絶やさない管理をすれば完全燃焼の手助けとなり、結果 煙を抑える事につながります。ようは薪ストーブ全体に熱を持たせ続ける事が大切と言う事です。

時計型薪ストーブの煙を抑えるヒント 酸欠は煙の原因

ホンマ製時計型薪ストーブの基本となる吸気口は、正面下側にある小さな開閉窓の1か所だけで、開閉角度を変える事によって燃焼室に供給する空気(酸素)の量を調整する仕組です。吸気口の真近くに薪を置くと壁となって酸素の流れが悪くなるので少し離して置くといいです。また、燃焼室の中の薪は「酸素の供給路」を意識して薪同士が接触し過ぎないように薪組をする事がポイントです。

燃焼室の大きさに対し、薪の量が少な過ぎると燃焼室内の熱の確保が遅れがちになり煙の原因となります。逆に薪の量が多過ぎると「酸素の供給路」がギチギチで塞がれてしまい酸欠で煙の出る原因となります。また、燃焼中に薪組が壊れたりして「酸素の供給路」を塞ぐこともあるので、時々燃焼室を確認して薪同士が接触しすぎている場合は火バサミを使って薪組をし直します。